さて、前回の記事で「簿記の力がつくには、段階があると考えている」と書きました。

今回は1段階目「経済活動を正しく認識できる」について書いてみます。

独学?専門学校に通う?

簿記を学習するには、教科書を読んだり専門学校等に通い授業を受けるなどの方法があります。

日商簿記や税理士試験の勉強をしている人たちの間では必ず話題になる事柄があります。

それは、「独学で勉強するか、専門学校に通うか」という内容です。

独学で勉強すると自力で勉強することになるので、わからない内容を調べたり勉強時間の確保をしたりするのが難しい反面、

専門学校に通う授業料が浮くので、経済的には安く済むというメリットがあります。

専門学校に通うのは、独学のメリットデメリットが逆で、通うための授業料がかかる反面、

知らない事を教わったり試験合格のためのテクニックを教わることができ、

独学よりも短期間で試験合格することができると考えられています。

(必ずしも合格するとは限らないのが、この試験の難しい所でして・・・。長年試験に挑戦している方も多くいます。)

「経済活動を正しく認識できる」とは

さて、簿記の力をつけるための1段階目「経済活動を正しく認識できる」とはどういうことでしょうか。

試験問題は次のように出題されます。

次の仕訳を答えなさい。

「A商店はB商店より仕入をし、支払はC商店振出の手形を渡した」

さて、この文章を読んで、何が行われているかを理解できなければ、仕訳に表現することができません。

近頃は手形など使用する企業も減っております。

実際の手形を見たことがない経理実務者もたくさんいるのではないでしょうか。

そもそも手形は2027年3月を目途に廃止される予定です。

いらない知識なのかもしれませんが、電子記録債権が手形の役割を果たしており、歴史的に学んでおいて損のない知識かと思います。

文章に記載されている内容を読み取って、何が行われているかを把握する力が必要になります。

実務だと、文章で前提条件を与えられない

資格試験の問題であれば、上記のようにどんな経済活動が起こったかを文章として記載してくれています。

しかしながら、実務だと文章として与えられることはなく、

顧客や社内の従業員から預かった資料から読み取って仕訳に表現しなければなりません。

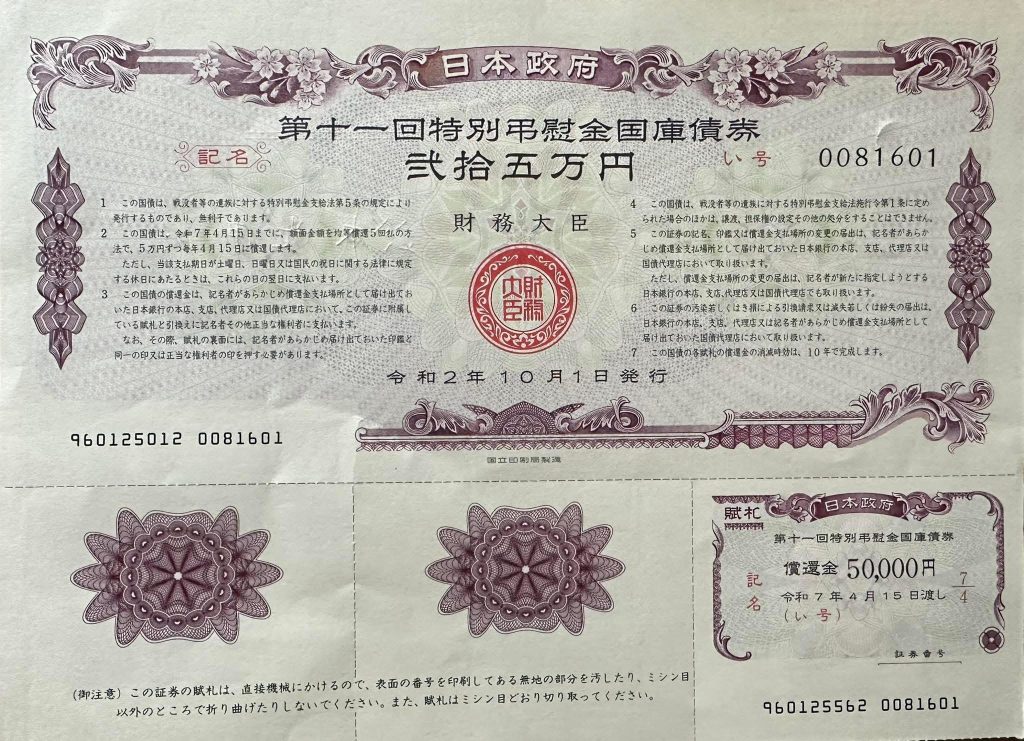

例えば、次のような資料を預かった時に、これが何の資料なのかを把握する必要があります。

もちろん預かった資料が何なのかがわからない場合は、顧客に直接尋ねることもできます。

しかし、適切な記帳をするには、回答内容から自身の持つ知識を使って仕訳にする必要があります。

ちなみにこれは、国債です。債権と利札ですね。

利札は期限が到達すれば記載金額が手に入り、債券は満期になれば券面金額が手に入るというものです。

これも、「こういうものだ」という知識がなければ、どのようなお金の動きになるのかが把握できません。

経済活動が正しく認識できるようになるには~まとめ~

簿記の力をつける1段階目の経済活動が正しく認識できるようになるには、2つの事象があります。

1:事実の把握

どんな経済活動が行われているかが資料から把握できる。

2:仕訳への表現

その経済活動を仕訳としてどのように記帳するべきかを知識として知っている。

この2つができて初めて、簿記の力があると言えるでしょう。

ちなみに、実務につかないで学習上の簿記だけ習っている人は、1:事実の把握が苦手だったりします。

会計業界に転職する前の私は、実物の資料など見たことがないので、伝票会計の問題がとても苦手でした。

簿記を勉強しようと思う方は、まずこの2点の力を伸ばされるのがよいでしょう。

どのように経済活動を正しく認識できる力をつけるか

この2つの力をつけるにはどうすればよいか。

1:机上の学習で、正しい仕訳の方法を身につける

2:実務に携わり、資料に触れて机上の学習で身につけた知識と突合する

に尽きると思います。

おまけ~「独学?専門学校に通う?」はどちらが正解か~

ちなみに、冒頭の「独学?専門学校に通う?」の答えとしては、

置かれている状況や個人の能力によって異なるので、正解はないかと思います。

私個人のことを申しますと、日商簿記3級・2級は独学、税理士試験は通信教育と通学と両方を利用しました。

日商簿記3級・2級を習うことができるということを、当時の私は知りませんでした。

(受験生みんな独学だと思っていた。今思うと商業科の子たちは習っているのに、習えるとは思わなかったのだろうか。)

通学だと疑問が生じるとすぐに講師に聞けて大変便利でした。

マニアックな質問をして、少し面倒がられていたのではないかと推測しますが、

嫌な顔せず答えてくださっていた先生方には感謝しかありません。

次回は、「2:認識した経済活動を、簿記のルールに従って仕訳として表現できる」について書こうと思います。